L' anthroposophie comme chemin d' étude du spirituel ancré dans l'univers sensible

« Liberté ! nom accueillant, nom humain, toi qui contiens en toi tout ce qui est cher à la moralité, que mon humanité estime au plus haut point et qui ne fais de moi l'esclave de personne, toi qui ne te contentes pas de poser une loi, mais qui attends ce que mon amour moral reconnaîtra lui-même comme loi, parce qu'en face de toute loi qui ne lui est qu'imposée il se sent non-libre. » (1)

Ne crois rien parce qu'on t'aura montré

le témoignage écrit de quelque sage ancien.

Ne crois rien sur l'autorité

des Maîtres ou des Prêtres.

Mais ce qui s'accordera avec ton expérience

et après une étude approfondie

satisfera ta raison et tendra vers ton bien

cela tu pourras l'accepter comme vrai

et y conformer ta vie.(Bouddha Gautama)

"On ne peut acquérir la faculté de voir le monde spirituel que dans le monde physique. L'Homme est venu sur Terre pour apprendre à voir le monde spirituel. Il resterait aveugle au monde spirituel s'il ne descendait pas sur Terre pour y acquérir cette conscience de soi,

qu'il emmène en remontant dans un monde spirituel qui apparaît alors lumineux à son âme.

La science de l'esprit n'est pas une simple conception du monde mais un savoir sans lequel

ce qui est immortel en l'Homme ne saurait rien. En cultivant la science de l'esprit, nous ne faisons pas que nous instruire nous nous transformons intérieurement"

( Berlin le 22 mars 1909 (GA 107 Le Moi, son origine spirituelle )

https://www.aether.news/l-anthroposophie-ne-commence-pas-avec-rudolf-steiner/

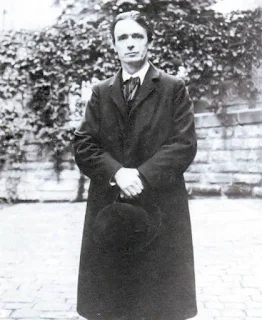

D'après son autobiographie, le Dr Steiner serait rentré en contact avec la pensée ésotérique de trois façons :

- La première découle des expériences spirituelles personnelles dans l'intimité de son âme avec le fait christique qui le plaça devant le mystère du Golgotha. Dès l'age de 7 ans Steiner "percevait" une réalité dite suprasensible.

- La seconde, provient des rencontres circonstanciées avec un petit groupe allemand de la société théosophique, au sein duquel, ses propres recherches clairvoyantes, trouvèrent un écho au sein de ce petit cercle et s'ancraient opportunément avec le corpus théosophique de la société basée à Adyar, et qui connaissaient une audience sans précédent depuis la fin du XIXème siècle en Europe et en Amérique.

- La troisième s'intercalant entre les deux premières, fût la ou les rencontres physiques avec Christian Rose-Croix.

« Mes parents étaient originaires de la Basse-Autriche. Mon père [Johann, 1829-1910] était né à Géras, petite localité perdue dans la forêt de la Basse-Autriche, et ma mère [Franziska, née Blie, 1834-1918] à Horn, une ville située dans la même contrée. Mon père a passé son enfance et sa jeunesse en relation étroite avec l’Ordre des Prémontrés2 de Géras. C’est toujours avec beaucoup d’affection qu’il se souvenait de cette période de sa vie. Il parlait volontiers des services rendus au couvent et de l’enseignement reçu chez les moines. Plus tard, il devint chasseur au service de la maison du Comte Hoyos. C’est là que mon père fit la connaissance de ma mère. »

Mais Johann Steiner, pour épouser Franziska Blie, dû abandonner son poste de chasseur car le Comte Hoyos ne voulait pas de la charge d’un couple mais seulement d’un célibataire pour s’occuper de son domaine de chasse. Johann Steiner se forme alors comme télégraphiste et devient ainsi un employé du réseau ferroviaire du sud de l’Autriche.

Peu de temps après, le 273 février 1861, naissait de leur union Rudolf Steiner.

La famille se trouvait alors à Kraljevec, un petit village près de la frontière austro-hongroise. « Puis on confia à mon père la direction de la petite gare de Pottschach… »

C’est là que vécut la famille jusqu’en 1869, la famille s’accrut alors d’une fille et d’un fils. Mes parents n’eurent pas d’autres enfants.

A Pottschach, l’enfance de Rudolf Steiner fut imprégnée de la beauté de la nature mais aussi du monde naissant de la technique moderne : « Mon enfance se déroula dans un cadre merveilleux. La vue s’étendait jusqu’aux montagnes qui relient la Basse-Autriche à la Styrie, le Schneeberg, le Wechsel, la Raxalpe et le Semmering. … La verdure souriante de ce paysage faisait encore mieux ressortir les montagnes. Au loin se profilaient les sommets majestueux, alors que les proches alentours étaient caractérisés par une nature pleine de charme. » 4 « D’autre part, le regard pouvait à chaque instant se porter également sur la civilisation moderne avec ses dernières prouesses techniques : le chemin de fer dont s’occupait mon père, mais aussi le télégraphe et sa contribution au trafic moderne. On serait tenté de dire : le garçon n’était en rien soumis aux conditions de la vie citadine moderne, car le lieu où se trouvait cette gare et où il passa sa première enfance était une très petite localité ; les seules impressions modernes qu’il éprouva lui vinrent d’une filature locale qui constituait à l’époque une branche très moderne de l’industrie. » 5

Sa première expérience consciente du suprasensible se produit par l’intervention d’un défunt (dans ce récit autobiographique Steiner parle de lui à la 3ème personne) :

« Un jour, il se trouvait tout seul sur un banc de la salle d’attente. Dans un coin, il y avait le poêle et à la paroi opposée, une porte. Le garçon était assis dans le coin d’où l’on pouvait voir la porte et le poêle. Il était alors encore très, très jeune. Ainsi installé, il vit la porte s’ouvrir ; il ne trouva rien d’extraordinaire en voyant entrer quelqu’un ; c’était une femme qu’il n’avait jamais vue auparavant mais qui ressemblait beaucoup à un membre de la famille. Ce personnage féminin passa le seuil, avança jusqu’au centre de la pièce où il gesticula tout en prononçant des paroles que l’on peut restituer approximativement de la façon suivante. S’adressant au garçon, il dit à peu près ceci : Maintenant et plus tard, essaye de faire tout ce que tu peux pour moi ! » cette apparition demeura présente encore quelques instants tout en faisant des gestes qui, une fois perçus, ne sauraient plus disparaître de l’âme. Puis elle se dirigea vers le poêle et s’y engouffra. Cet évènement fit une très grande impression sur l’enfant. … en un lieu qui, dans l’esprit de ces gens, semblait assez loin de la gare en question, un membre très proche de la famille avait mis fin à ses jours au même moment où cette silhouette était apparue à l’enfant dans la salle d’attente. …. Cet évènement l’impressionna beaucoup car, à n’en pas douter, c’est bien l’esprit de la personne ayant mis fin à ses jours qui s’était adressé à l’enfant pour le charger de faire quelque chose pour elle durant la période suivant le décès. De toute façon, comme déjà évoqué, les liens entre cet évènement spirituel et le plan physique furent évidents au cours des jours suivants. …. Chez cet enfant, commença, à partir de cet évènement, une vie intérieure où se révélèrent non seulement les mondes d’où les arbres et les montagnes alentours parlent à l’âme humaine, mais ceux qui sont cachés derrière ces choses. A peu près dès cet instant le garçon vécut avec les esprits de la nature qui sont particulièrement bien observables dans ces régions, mais aussi avec les entités agissantes situées derrière les choses… » 6

Rudolf Steiner devient ainsi clairvoyant alors qu’il approche de ses 8 ans. Cette expérience en relation avec les défunts et les entités élémentaires de la nature se complète par une autre expérience du suprasensible d’une toute autre forme.

« Dès notre arrivée à Neudörfl je fus envoyé à l’école communale. … Presque tout l’enseignement était assuré par le maître auxiliaire… Peu de temps après mon entrée à l’école de Neudörfl je découvris dans sa chambre [qui jouxtait la salle de classe] un livre de géométrie. J’étais en si bons termes avec cet instituteur que je pus facilement emprunter cet ouvrage pour l’étudier. Pendant des semaines mon âme fut absorbée par la coïncidence, la similitude des triangles, des carrés, des polygones ; je me creusais la tête en me demandant où les parallèles pouvaient bien se croiser. Le théorème de Pythagore m’enchanta. L’idée que l’âme pouvait ressentir des formes issues d’une contemplation purement intérieure sans avoir besoin de recourir à l’expérience sensible me procura une très grande satisfaction. Quelle consolation après l’attitude dans laquelle j’avais été plongé par tant de questions restées sans réponse ! Un bonheur profond m’envahit à l’idée que l’on pouvait saisir quelque chose par la pure expérience spirituelle. Je sais que c’est par la géométrie que j’ai connu le bonheur pour la première fois. Je crois voir, dans mes rapports avec la géométrie, le premier germe d’une conception qui s’est peu à peu développée en moi. Plus ou moins inconsciemment, je la portais déjà en moi pendant mon enfance, mais ce n’est qu’autour de ma vingtième année qu’elle prit une forme précise et entièrement consciente. … Pour moi, les pensées n’étaient pas simplement des images que l’homme se fait des choses, mais j’y voyais des manifestations d’un monde spirituel au sein de cet espace psychique. …. Etant enfant, je ressentais bien, sans pourtant parvenir à le formuler clairement, que la connaissance du monde spirituel s’acquiert de la même façon que la géométrie.

La réalité du monde spirituel était pour moi aussi certaine que celle du monde sensible. Toutefois, j’avais besoin de justifier d’une certaine façon cette manière de voir.

Je dois honnêtement avouer que je vivais volontiers dans ce monde [spirituel] J’aurais ressenti le monde sensible comme une obscurité spirituelle autour de moi, s’il n’avait pas reçu de la lumière de ce côté-là.

Cette justification du monde de l’esprit dont j’avais besoin, je la dois au maître auxiliaire de Neudörfl qui me prêta son livre de géométrie.

Je lui suis redevable de bien d’autres choses encore. C’est lui qui m’apporta l’élément artistique. Il jouait du violon et du piano. Il dessinait beaucoup. … Dès l’âge de neuf ans il m’incita à dessiner au fusain. … Dans le village voisin de Sauerbrunn, bien plus souvent qu’à Neudörfl, j’avais l’occasion d’entendre la musique si émouvante des tziganes hongrois. »

Par cette description, nous voyons comment Rudolf Steiner accède au monde spirituel par deux voies différentes qui se complètent l’une l’autre. La première expérience intervient par la vision d’un défunt qui lui donne accès, immédiatement après, à la perception des êtres élémentaires de la nature. La deuxième passe par l’expérience de la géométrie. Ces deux aspects de l’expérience spirituelle est fondamentale pour comprendre le chemin biographique et initiatique de Rudolf Steiner car tout au long de son existence on retrouvera ces deux approches, l’une sous la forme d’une clairvoyance pure de la nature, l’autre par la pensée géométrique et conceptuelle.

Pour payer ses études, il donnait de nombreuses leçons particulières, également aux élèves du lycée classique alors qu’il suivait lui-même le collège technique et scientifique. Son baccalauréat autrichien passé avec succès, il s’inscrit, à l’automne de 1879, à l’Ecole supérieure polytechnique de Vienne où il choisit comme matières principales la biologie, la chimie, la physique et les mathématiques. C’est à cette école qu’il rencontra Karl Julius Schröer, son professeur de littérature allemande, qui joua un rôle si important à ce moment de sa vie.

« Les exposés de la littérature allemande, que Karl Julius Schröer faisait, à cette époque, à l’Ecole Polytechnique, furent pour moi d’une importance capitale. … Je fus captivé dès sa première conférence. Esquissant l’évolution de la pensée spirituelle en cette Allemagne de la seconde moitié du XVIIIe siècle, il exposa d’une façon dramatique la foudroyante révélation qu’avait été pour ce siècle la première manifestation du génie de Goethe. » 7

C’est par la recommandation de K. J. Schröer qu’il reçut la tâche par Kürschner, en 1882, de présenter l’œuvre scientifique de Goethe pour l’édition de ses œuvres.

A Vienne, Rudolf Steiner fréquentait des milieux très différents: les cafés de Vienne, hauts lieux des débats littéraires, sociaux ou politiques très animés où se retrouvait la jeunesse intellectuelle, les salons littéraires où se croisaient artistes, philosophes, théologiens et libres penseurs.

Comme il donnait toujours plus de leçons particulières, il quitta, à l’automne 1883, l’Ecole Polytechnique. Il reçut alors la demande de la famille Specht de soutenir l’éducation de leurs quatre enfants dont un souffrait d’hydrocéphalie. Steiner réussit si bien avec ce jeune enfant que celui-ci (Otto Specht) put mener par la suite des études de médecine avec succès.

Son travail8 sur les œuvres

scientifiques de Goethe attira l’attention des Archives de Goethe à Weimar et il

reçut alors l’invitation de venir y travailler. Au début de l’automne 1890, Rudolf

Steiner quitte finalement Vienne pour Weimar.

« Une fois installé aux anciennes Archives de Goethe et Schiller, aménagées dans le château, [je] fis de nouvelles expériences enrichissantes. Il y régnait un va-et-vient perpétuel de savants indigènes, étrangers, y compris américains, en sorte que les Archives de Goethe et Schiller devinrent un lieu de rassemblement de toutes les sciences. » 9.

En 1894, il publie La Philosophie de la Liberté. Il fait la connaissance de la soeur de Nietzsche, Elisabeth Förster-Nietzsche et publie l'année suivante Nietzsche, un homme en lutte contre son temps. Il s'attèle en outre à l'édition des oeuvres d'Arthur Schopenhauer. En 1897, il publie Goethe et sa conception du Monde, tout en co-dirigeant la rédaction du Magazin für Litteratur. En 1898, il donne un cycle de conférences sur Les Grands courants de la littérature allemande de 1848 à nos jours puis donne des cours à l'Université Populaire de Berlin fondée par le socialiste allemand Wilhelm Liebknecht.

Après un travail de sept années aux Archives de Goethe, il s’établit à Berlin, en 1897. Il prend alors la direction du « Magazin für Litteratur ».

Début 1899, il

commence à enseigner à l’Université populaire de Berlin qui avait été créée par

Wilhelm Liebknecht pour les ouvriers en leur offrant des cours du soir. Johanna

Mücke donna un témoignage très vivant de l’enseignement de Steiner aux ouvriers

de cette Université populaire. Elle dit ceci en préambule de son

texte : « Quiconque parcourt de

nuit la lande perdue et voit surgir au firmament l’éclat lumineux d’un météore

merveilleux, éprouve le besoin d’en témoigner et de raconter ce qu’il a vu, si

personne d’autre n’est en mesure de fournir un meilleur récit de cet évènement.

C’est dans ce sens que je vais essayer de parler d’une phase de la vie de

Rudolf Steiner pour laquelle, à ma connaissance, il n’existe plus aucun témoin,

ou tout au moins plus personne se rendant réellement compte de l’importance que

revêt l’expérience au tournant du siècle. » Elle relate plus

loin : « Précédemment le nombre

des élèves ne fit que diminuer à chaque nouvelle conférence ; maintenant

il y eut, au contraire, sans cesse de nouvelles inscriptions. C’est ainsi que

peu de mois plus tard, lors de la reprise des cours, Rudolf Steiner eut à

s’adresser à près de 200 participants. Ce qu’il y avait de nouveau pour nous,

c’est la façon dont Rudolf Steiner amena les auditeurs à poser des questions et

à prendre une part active à l’approfondissement des sujets traités. Auparavant

nous avions été des auditeurs silencieux. Nous sortions plus ou moins

satisfaits d’une conférence, ou accablés de fatigue ; il ne nous restait

plus qu’à rentrer à la maison. Or maintenant, il y eut rapidement de

l’animation faite de questions et de discussions. Rudolf Steiner répondait avec

la plus grande attention et avec beaucoup de bienveillance ; il écoutait

attentivement… Bientôt les cours se prolongèrent jusque vers minuit et au-delà.

… Progressivement Rudolf Steiner accepta de donner d’autres cours encore. Il n’est

pas possible de reconstituer une image complète de toute la richesse du savoir

qu’il déversa alors sur nous. … Nous sentions comme un souffle vivifiant passer

à travers tous les sujets qu’il enseignait, alors que précédemment ces mêmes

matières avaient, par leur sécheresse, pour effet de fatiguer les élèves. Dès

lors, on ne sera pas surpris d’apprendre que l’affluence ne cessa de croître

très vite. L’enregistrement passif des matières enseignées fut remplacé par des

entretiens animés et des échanges fructueux. … Lorsqu’un élève réussissait,

Rudolf Steiner ne manquait pas de manifester sa joie. On avait l’impression que

sa présence incitait les élèves à se surpasser. … » 10.

Peu d’années auparavant, il avait écrit un livre (en 1895) intitulé « Friedrich Nietzche, un homme en lutte contre son temps »11 qui le fit connaître comme un spécialiste, non seulement de Goethe, mais aussi de Nietzsche. Et c’est à ce titre qu’il fut invité après la mort de ce dernier, le 25 août 1900, par la Comtesse et le Comte Brockdorff, responsables d’une loge de la Société théosophique à Berlin, de venir leur faire une conférence sur ce philosophe. Le 22 septembre, il y donna donc une conférence sur Nietzche, et une semaine plus tard, le 29 septembre 1900, une autre, sur le Conte du serpent vert, avec ce titre : La révélation secrète de Goethe. L’intérêt qu’il éveilla chez ses auditeurs était tel que les responsables de la Loge théosophique décidèrent de lui demander de faire une série de conférences. Il commença cette série dès la semaine suivante, donc le 6 octobre 1900, et jusqu’au 27 avril 1901. Il fera ainsi un premier cycle de 27 conférences dans ce cadre. Le contenu de ces conférences furent réunis ultérieurement dans son ouvrage « La mystique à l’aube de la vie spirituelle moderne et ses rapports avec la conception moderne du monde » 12. L’hiver suivant, il fut invité à faire un nouveau cycle de conférences qu’il résuma ensuite dans son livre « Le Christianisme en tant que fait mystique » 13. Il dit ceci à propos de ces conférences : « Personne ne pouvait ignorer que, dans le cadre de la Société théosophique, je proposerais uniquement les résultats de ma propre investigation spirituelle. Et je ne manquais pas de le préciser à chaque occasion. … Je ne souscrivis à aucun dogmatisme sectaire : je restais un homme exprimant ce qu’il pensait devoir dire en accord avec ses propres expériences du monde spirituel. » 14

Jean Hemleben, un de ses biographes, écrit à propos de ces deux ouvrages ceci : « Ces deux œuvres appartiennent aujourd’hui encore à ce que l’on peut appeler ‘L’introduction à l’anthroposophie’, mais elles montrent également, à quel point Rudolf Steiner s’appliqua à placer son étude à l’opposé de la théosophie orientale, et bien dans la ligne de vie spirituelle de l’Europe… » 15 Ces deux cycles de conférences, ainsi que les écrits qui les résumèrent, qui avaient comme source d’inspiration l’ésotérisme chrétien, impressionnèrent les responsables théosophes au point qu’ils lui demandèrent de devenir le (premier) Secrétaire général de la Société théosophique pour l’Allemagne. Sa fondation eut lieu les 19 et 20 octobre 1902. Rudolf Steiner écrit ceci dans son Autobiographie : « Ma mission consistait à élaborer pour l’anthroposophie une base aussi objective que la pensée scientifique… Je cherchais à démontrer que l’anthroposophie est la continuation objective de la science, et non une simple doctrine subjective et parallèle. … Telle était l’orientation de ma vie intérieure lorsqu’en 1902 Marie von Sivers et moi acceptâmes de diriger la Section allemande de la Société théosophique. » 16

Rudolf Steiner épouse en 1899 Anna Eunike. Il publie successivement L'égoïsme en philosophie (1899), et deux volumes de Conceptions du monde et de la vie au dix-neuvième siècle

(1900 et 1901; une version plus développée sera rééditée en 1914). Il

s'installe à Berlin et commence à donner des conférences dans les

cercles théosophiques portant notamment sur le mysticisme chrétien. En

1902, il adhère à la Société théosophique, dont il devient Secrétaire

général pour l'Allemagne. Il rencontre à Londres Annie Besant,

présidente de la Société théosophique.

En 1904, Rudolf Steiner publie une série d'articles dans la revue Lucifer-Gnosis, ainsi qu'un petit livre intitulé Théosophie.

Il fréquente Franz Kafka, Vassily Kandinsky, Édouard Schuré. Côté vie

privée, il se sépare de son épouse pour vivre avec sa principale

collaboratrice, Marie von Sivers. Annie Besant le nomme responsable de

l'École ésotérique allemande. Sous l'égide des occultistes John Yarker

(successeur de Giuseppe Garibaldi) et Théodor Reuss, il intègre l'Ordre

maçonnique de Memphis-Misraïm, dont il travaillera à restaurer le rite

en créant des loges à Berlin, Cologne, Leipzig, Stuttgart et Munich.

Pendant une décennie, il donne de nombreuses conférences dans toute

l'Allemagne et au-delà à Paris, Rome, Oslo, Copenhague, Stockholm,

Milan, Berne, Prague, etc. En 1910, il publie La Science de l'occulte.

C’est alors que

commence, pour lui et pour Marie von Sivers (future Marie Steiner), une

activité inlassable. Pour décrire celle-ci, on doit parler en premier de son

activité de conférencier qui incarna véritablement par la parole, et ainsi

d’une manière directe, l’essence de l’Anthroposophie. Par celle-ci, il ouvrait

un nouveau regard, une nouvelle manière d’aborder l’histoire, les sciences, les

religions, les arts, la vie économique. Il transmettait de nouveaux concepts dans

tous les domaines de l’existence. Mais, et avant tout, il parlait directement à

ses auditeurs des mondes spirituels, du parcours de l’âme humaine après la

mort, il décrivait le passé du cosmos et de l’humanité et il ouvrait une

nouvelle compréhension du Christ. Beaucoup de ceux qui l’entendaient ressentaient

qu’ils participaient alors à une nouvelle ère de la connaissance pour

l’humanité. Les limites de la connaissance concernant le suprasensible, la vie

après la mort, les origines de l’humanité et de la conscience etc. qui

semblaient jusque-là infranchissables, ne l’étaient plus que pour la conscience

ordinaire. Rudolf Steiner s’est présenté comme un précurseur de nouvelles

facultés spirituelles et celles-ci, il ne cessait de l’affirmer, sont en

gestation chez tout être humain. Rudolf Steiner décrira tout au long de son

activité, par écrit ou oralement, comment l’être humain peut acquérir ces

nouvelles facultés. Mais avant d’acquérir celles-ci, il expliquait qu’il est

indispensable d’acquérir la compréhension de l’action du suprasensible dans

l’existence.

En 1919, la première École Waldorf est fondée à Stuttgart; en 1922 la

Communauté des Chrétiens; en 1924 la Société Anthroposophique

Universelle et l'École libre de la Science de l'Esprit. En 1925, un

cycle de conférences devant les agriculteurs consuit à la naissance de

la technique de la Bio-dynamie.

Rudolf Steiner dessine les plans du second Goetheanum, termine avec

Ita Wegman un ouvrage de médecine anthroposophique et rédige son Autobiographie. Il meurt à Dornach le 30 mars 1925, à l'âge de 64 ans.

A partir de 191017 il se tourne résolument vers l’art. En effet, la démarche de l’Anthroposophie ne peut être seulement une démarche de connaissance. A partir de cette année 1910, il écrit chaque été un «Drame-Mystère» (traitant du cheminement initiatique moderne) qui est joué à Munich. Ces Drames-Mystères vont donner l’impulsion pour construire un lieu qui leur correspondrait et où ils pourraient être joués. La construction du premier Goetheanum commence en automne 1913. Elle se fit par l’engagement de volontaires enthousiastes venant de dix-sept nations différentes alors que celles-ci étaient en pleine guerre mondiale. Et c’est dans ce cadre qu’il donne des impulsions fondamentales en sculpture, en peinture, en architecture, en théâtre, en art de la parole (récitation-déclamation) ainsi que la création d’un nouvel art du mouvement : l’eurythmie. En 1913, après un conflit avec Annie Besant à propos de Krishnamurti, il se détache de la Société théosophique. Il fonde la Société anthroposophique, dont il installe le siège à Dornach (Suisse), dans un centre construit à cette occasion et baptisé le Goetheanum. Le 24 décembre 1914, il épouse officiellement Marie von Sivers. En 1916, il publie Pensées du temps de guerre et La Tâche de la Science de l'Esprit, suivis en 1917 de Les Énigmes de l'Âme. Il continue ses conférences en Allemagne et en Suisse pendant toute la premère guerre mondiale.

C’est en 1917 que Rudolf Steiner pose les bases de la tripartition de l’organisme social. Cette idée fondamentale sera le point de départ sur lequel se développera de nombreuses initiatives et impulsions pour la vie pratique. Les impulsions les plus connues sont la pédagogie (« pédagogie waldorf » provenant du nom de l’usine de cigarettes « Waldorf-Astoria » dont l’école était destinée, en premier, aux enfants des ouvriers de l’usine18, ou en langue française « pédagogie Steiner ») l’agriculture biodynamique et la médecine d’orientation anthroposophique.

C’est pendant ces années (1917-1924), tournées vers la réalisation pratique de la démarche anthroposophique, que des oppositions extrêmement puissantes se manifestent. Lors de la Saint-Sylvestre 1922-1923 le feu est mis au (premier) Goetheanum. Si la détermination de Rudolf Steiner reste la même et que son activité s’intensifie encore, sa santé se détériore à partir de ce moment. Malgré cela, il décide, fin 1923, de prendre la responsabilité de la présidence d’’une Société Anthroposophique Universelle complètement refondée.

Grâce à la fondation de cette nouvelle Société Anthroposophique Rudolf Steiner put recréer, en son sein, une école de nature ésotérique, bien que publique. Car si la démarche anthroposophique montrait tout ce qu’elle pouvait apporter à la civilisation par ses réalisations pratiques, celle-ci prend son véritable sens lorsqu’elle répond à l’aspiration profonde de l’être humain de saisir son essence, son origine et le moyen de se réaliser pleinement. Et pour répondre à une telle aspiration, il fallait que Rudolf Steiner puisse poser les tous premiers germes de futurs nouveaux Mystères de l’humanité, ouverts à tout être humain qui aspire sincèrement à la connaissance suprasensible. Cette école ne pouvait finalement restée qu’inachevée, cependant un premier degré (première Classe) a été posé sous la forme de dix-neuf leçons. De cette première Classe découlent également les actuelles sections de la Société anthroposophique orientées vers les différents domaines d’activité (pédagogie, médecine, agriculture etc.).

Alors

que le deuxième Goetheanum n’était pas encore construit, et que les

plans pour sa construction n’étaient achevés que pour son enveloppe

extérieure, Rudolf Steiner décédait au matin du 30 mars 1925 à Dornach.

1. Texte rédigé par Maurice Le Guerrannic

2.

L’Ordre des chanoines réguliers de Prémontré a été fondé par Saint

Norbert de Xanten au début du XIIe siècle. C’est en 1120 que l’évêque de

Laon, donne un terrain dans la forêt de Voas (Aisne, en France) au

lieu-dit « Presmontré » pour y fonder une abbaye. Norbert y installe une

communauté de chanoines soumis à la règle de Saint-Augustin, ainsi

qu’une communauté de femmes. Dès l’origine, les prémontrés ont une

structure triple : un Ordre d’hommes, un Ordre de femmes et un

tiers-Ordre constitué de laïcs voulant s’associer à la spiritualité de

l’Ordre. Les prémontrés se donnent deux missions conformément à la

devise de Saint Augustin (l’Office divin et l’apostolat). Ils sont

considérés comme des précurseurs des Ordres mendiants. L’Ordre a un rite

liturgique qui lui est propre. A la Révolution française la plupart des

abbayes disparaissent et certains s’exilent.

3. Le 25 février est une date de sa naissance donnée également par certains biographes, voir à propos de cette question : Martina Maria Sam, Rudolf Steiner, Kindheit und Jugend, Verlag am Goetheanum.

4. Autobiographie, vol. 1, p. 15, GA 28, EAR.

5. Textes autobiographiques, document de Barr, EAR.

6. Textes autobiographies, p. 17-19, EAR.

7. Autobiographie, vol. 1, p. 64, GA 28, EAR.

8. Goethe, le Galilée de la science du vivant, GA 1, Novalis ; Une théorie de la connaissance chez Goethe, GA 2, EAR ; Goethe et sa conception du monde, GA 6, EAR.

9. Textes autobiographiques, Document de Barr, pages 66-67, 1988, EAR.

10. Johanna Mücke, Souvenirs : Rudolf Steiner et l’Université de Berlin 1899-1904, EAR.

11. GA 5, EAR.

12. GA 7, Fischbacher et EAR.

13. GA 8, EAR.

14. Autobiographie, GA 28, EAR.

15. Jean Hemleben, La vie et l’œuvre de Rudolf Steiner, pages 84-85, Triades, 1967.

16. Autobiographie, Vol.2, pages 178 et 179, EAR.

17. Voir à propos du développement de l’Anthroposophie en trois phases : Rudolf Steiner, Eveil au contact du moi d’autrui, les 2e, 3e et 4e conférences, GA 257, EAR.

18. L’ouverture de la première école Waldorf à Stuttgart eut lieu le 7 septembre 1919.

Bibliographie (en français):

Rudolf Steiner, Autobiographie,

tomes 1 et 2, GA 28, EAR.

Rudolf Steiner, Textes

autobiographiques, document de Barr, GA 262, EAR.

Johanna Mücke, Alwin Rudolf, Souvenirs

: Rudolf Steiner et

l’Université de Berlin 1899-1904, EAR.

Jean Hemleben, La vie et l’œuvre

de Rudolf Steiner, Triades.

Geneviève et Paul-Henri Bideau, Une

biographie de Rudolf Steiner, Editions Novalis.

Simonne Rihouët-Coroze, Qui était

Rudolf Steiner ? Une épopée de l’esprit au 20e siècle,

Triades.

Friedrich Rittelmeyer, J’ai

rencontré Rudolf Steiner, Iona.

L'Anthroposophie.

L'Anthroposophie se distingue de la Théosophie par l'importance majeure attribuée à la Nature et à la destinée de l'Homme et plus encore par la figure du Christ comme évènement central de toute l' Evolution humaine. Le fondement de cette doctrine est la distinction dans l'être humain de sept principes, du corps physique au corps spirituel et astral, du moi au moi spirituel, à l'esprit vital et enfin à l'Homme-Esprit. Avec la mort, le corps physique se dissout, tandis que le corps spirituel et astral accompagne le moi dans une période de sommeil profond qui précède son incarnation à venir. Le cycle des renaissances, en entraînant le Cosmos dans sa totalité à travers des milliers d'années d'évolution - dont l'incarnation du Logos en Jésus à sa trentième année (lors du Baptême dans le Jourdain) et son apparition sur Terre constituent l'évènement central --, est destiné à s'achever par l'universel retour au pur Esprit. Cette conception étayée est transmise aux élèves à travers une démarche de connaissance livrée au penser,à la méditation et par des exercices qui peut conduire en fonction de chacun à la perception intérieure des réalités suprasensibles décrites par Steiner.

L'histoire humaine est également intéressée par ce processus universel de libération spirituelle, d'où l'importance que Rudolf Steiner attribue aux activités en matière de réformes sociales, mises notamment en pratique dans le cénacle de Dornach.

" L'auteur s’est fait une règle de n’exposer les doctrines de l’occultisme que sur les sujets auxquels il était également capable d’appliquer les méthodes de la science contemporaine. De cette règle il n’entend nullement faire un axiome général valable pour tous les hommes. Chacun a parfaitement le droit de dire et de publier ce que lui dictent son jugement, son sens de la vérité et son sentiment, alors même qu’il ignore complètement l’opinion des savants de son époque sur le même sujet. Toutefois l’auteur de cet ouvrage préférerait s’en tenir au point de vue posé plus haut. Par exemple il n’aurait pas écrit les quelques lignes consacrées au système lymphatique et nerveux s’il n’eût été capable d’exposer sur ces points les données de l’anatomie contemporaine.(...) Bien que le livre expose des recherches inaccessibles à l’intelligence qui demeure liée au monde des sens, il ne contient rien qui ne soit accessible à la raison sincère et à l’instinct normal de la vérité pour toute personne qui possède ces dons. L’auteur le dit sans détours : il voudrait avoir des lecteurs qui se refusent à admettre avec une confiance aveugle les idées avancées, mais qui les éprouvent en les rapportant aux connaissances acquises par leur âme propre ou aux expériences de leur existence personnelle. Il voudrait surtout des lecteurs prudents, qui ne reconnaissent que les vérités logiquement fondées. L’auteur le sait : son livre ne vaudrait rien, s’il faisait appel à la foi aveugle, tant la foi aveugle confond aisément la superstition et l’absurdité avec la vérité. Plus d’un à qui suffit la croyance au supra-sensible, trouvera qu’une part trop grande est faite à la pensée. Pourtant l’essentiel dans cet ouvrage n’est pas de faire connaître quelques détails sur les mondes supérieurs, mais bien que l’exposé soit strictement conforme à une observation consciencieuse du domaine en question.

Tout l’occultisme repose sur deux idées, qui peuvent prendre racine chez tout homme. Ces deux idées sont : qu’il existe derrière le monde visible un monde invisible, un monde qui, au début, demeure caché aux sens et à l’entendement lié aux données de ces sens ; mais que l’homme peut développer en lui des facultés latentes, grâce auxquelles il aura accès dans ce monde invisible. Il n’existe, dira l’un, aucun monde caché de cette espèce. Le monde que perçoivent nos sens est le seul existant. On trouve en lui l’explication de tous ses problèmes. Bien que l’homme soit présentement encore loin d’avoir déchiffré toutes ses énigmes, le temps viendra sûrement où l’expérience sensible, et la science qui s’appuie sur elle, fourniront les réponses souhaitées. On ne saurait, diront les autres, prétendre qu’il n’existe pas un univers caché, derrière l’univers sensible ; mais les pouvoirs de la connaissance humaine sont impuissants à y pénétrer. Ils sont bornés par des limites, dont ils ne sauraient sortir : que le besoin de croire cherche un refuge dans ce monde caché, la vraie science, qui se fonde sur des faits établis, ne saurait s’en occuper. Un troisième groupe de gens estiment qu’il y a une présomption dangereuse de la part de l’homme à vouloir pénétrer dans un domaine réservé à la foi et interdit à la connaissance. C’est un péché ! pensent ces gens, que la faiblesse humaine ait le désir de pénétrer dans un monde qui est le domaine, propre de la vie religieuse.

Ils ne veulent pas voir s’atrophier ce qui représente pour eux la réalité de l’existence. Il leur semble une faiblesse de se détourner des choses réelles pour chercher leur salut dans un monde caché, qu’ils considèrent comme une pure imagination. L’occultisme qui ne veut pas tomber dans des rêveries maladives et débilitantes, doit reconnaître ce qu’il y a de bien fondé dans ces objections. Elles reposent sur un jugement sain, qui verrait toute la vérité s’il pénétrait dans le fond des choses, au lieu de demeurer à leur surface. Si l’occultisme était vraiment de nature à affaiblir la force de vivre et à détourner l’homme de la réalité, les objections que nous venons de signaler pourraient bien ébranler cette doctrine Même contre ces opinions l’occultisme aurait tort de présenter son apologie au sens banal du mot. Il doit laisser parler pour lui son propre enseignement, et ce qu’il donne à celui qui s’y adonne : la force et l’énergie dans l’existence. Au lieu d’affaiblir l’homme, il le fortifie, en l’armant non seulement des énergies puisées dans le monde manifesté, mais aussi de celles qui procèdent du monde occulte, dont le manifesté n’est que l’expression. Il signifie l’enrichissement et non l’appauvrissement de la vie. Le véritable occultiste n’est pas, un ennemi du monde : c’est un homme qui aime la réalité, puisqu’au lieu de jouir du monde invisible comme d’un rêve lointain et mystérieux, il enrichit l’univers sensible de forces toujours nouvelles, qu’il puise aux sources invisibles qui ont créé et qui continuent à féconder la nature. "

voir aussi la traduction de Frédéric Kozlik

RépondreSupprimer